望まない妊娠による中絶を避けるために、男性ができることは何か?というテーマをコンパクトにわかりやすく伝えた書籍『射精責任』。本書は、2023年7月の出版前から、その強烈なタイトルによってSNSで様々な議論を巻き起こしていました。

岡山大学大学院准教授の齋藤圭介さんは、本書に解説を寄せたジェンダー研究の専門家です。

本書の解説の中で、齋藤さんは中絶をめぐる日米の歴史と現状を紐解き、日本における中絶の様々な課題を指摘したうえで、「本書によって問題提起された諸問題に取り組むべきなのは、著者や女性ではない。男性学研究者や男性性研究者であろう」「本書は男性にこそ読んでもらうべき内容だと私は思う」とまとめています。

妊娠・出産による身体の変化は、生物学的に女性しか経験することができません。だからこそ、妊娠・出産、さらには育児にまつわることの多くが、女性だけが負うべき責任・負担になっている現状がある今、男性と女性がともに当事者として生殖について語り、考えることが必要です。

「生殖における男性の当事者性」をテーマに研究を続け、現在は1児の父として育児中の齋藤さんに、身体的に妊娠・出産を経験することはできない男性が、生殖というテーマにおいてどのように当事者となりうるのか、男女がともに生殖について話し合い、分かち合うことの必要性と難しさ、そしてその実現のために社会が取り組むべきことを伺いました。

前中後編3本立てと盛りだくさんの<前編>をまずはお届けします。

齋藤 圭介 / Keisuke Saito

齋藤 圭介 / Keisuke Saito

社会学者。1981年、神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。東京大学大学院医学系研究科(医療倫理学分野)特任研究員等を経て、現在、岡山大学大学院学術研究院社会文化科学学域(文)准教授。専門はジェンダー研究、社会学。

「射精責任」で語られている、生殖論における男性の当事者性

―2023年7月に発売された書籍『射精責任』で解説を執筆されています。大きな反響があったと思いますが、どう受け止めていますか?

この本は、アメリカで大人気のインフルエンサーである、ガブリエル・ブレアさんが書いたものです。

いままで、男性はもとより女性でさえ、避妊・妊娠・中絶いずれの負担も、女性が100%被ることが当たり前であると考えがちでした。『射精責任』では、そうした考え方に対し、女性が100%負担を被ることが当たり前であってはならないと主張し、望まない妊娠を男性が回避する行動は難しいことではないと、軽やかな文体で記しています。

このように、男性の意識変革を目指すガイドブック、もしくは男性の性行動についての啓発本としても位置付けられるような本書が、広く一般の人に届いている、ということが本書の素晴らしい功績だと感じています。

翻訳者の村井理子さんの素晴らしいお仕事にくわえて、インパクトの強いタイトルや表紙、SNSでの発信など、多くの人に関心を持ってもらえるように編集者の藤澤千春さんがなさった仕掛けが上手でしたし、それによりさまざまな議論が起こっていることは大変いいことです。

ただ、やはりタイトルが強烈で一人歩きしやすくもあるので、読んでいない人にはどうしても、妊娠後の話、つまり、射精をした後に男性がどう責任を取るのか?という話だと勘違いされてしまうことが多いですね。

著者の主張は、「望まない妊娠の原因は男性の無責任な射精である」であり、妊娠に至る前の、その原因となる射精に責任を持ちましょうということです。強烈なタイトルに反応するのではなく、実際に読んでみないと本書のメッセージを正確に理解するのは難しいところもあるのかなと思います。

2023年7月に出版された『射精責任』

ーセンセーショナルなタイトルではありますが、言葉を選ばずに言うと、中身はごく当たり前のことと言いますか、これまでも語られてきたことが、とてもわかりやすく、はっきりと書かれているという印象です。

そうですね。中絶の議論をみてみると、これまでは女性が妊娠した状態から議論がはじまっていましたが、その妊娠の原因を辿ると男性の無責任な射精に至るわけです。したがって、男性の無責任な射精こそを議論の出発点にするべきという問題提起は、「ごく当たり前のこと」といえばそのとおりです。ただし、わたしたちが直観的に理解している「ごく当たり前のこと」を、多くの人に伝わるかたちで言語化しているという点が本書の魅力なんだと思います。このあたりは解説でも書きました。

実はかつて、日本では同様のことが議論されていたんです。解説では十分に書けなかったのですが、日本では25年ほど前から、男性研究者たちを中心に、生殖論における男性主体のあり方について、男性学の視点から模索しています。

たとえば、文化人類学の研究者である沼崎一郎先生は、「中絶とは望まない妊娠のひとつの結果であり、望まない妊娠の原因は〈避妊しない性交〉であって、避妊しない性交の当事者のひとりは男性に他ならない」として、妊娠や中絶により女性が抱える身体的・社会的損害に対する男性の責任について考察しています。これはまさに、『射精責任』での著者の主張と問題意識を共有するものです。

このように、かつて世界に先駆けて、日本でも同種の議論があったということはとても画期的なことです。

しかし、その当時は日本の射精責任の議論が社会的に広く話題になったわけではありません。特に、女性の権利に関する活動を行っていた女性たちからは、「女の問題である妊娠出産に、男が余計な口出しをするな」と言われて、この議論は黙殺されてしまっていたといえるかもしれません。一般の読者に至っては、この議論の存在を知っている人は非常に限られていたでしょう。

そうした時代を考えると、やっとここ10年くらいで、生殖における男性の当事者性について議論できる土台が社会的に出来上がってきたと言うことができます。

その変遷の背景については後ほどお話ししたいと思いますが、社会がやっと追いついたと言いますか、男性も当事者として生殖に関する議論をしてもいい(むしろ、するべき)という風潮になってきたという感覚が強いです。

「男なんだから、男のことを研究しなさい」。男性を研究するきっかけに

―改めて、齋藤さんがどのようなことを研究されているのか、またそのテーマを研究することになったきっかけを教えてください。

専門は社会学の立場からのジェンダー研究、特に男性の生殖経験にまつわる調査研究をおこなっています。

これまで、ジェンダー研究や男性学では、生殖における女性の自己決定権を強調するあまり、妊婦とともに妊娠期間を過ごしているはずのパートナーの男性にまつわる経験的な調査は積極的に行われてきませんでした。

生殖において、女性たちの語りの多様さや蓄積の厚さと比べ、生殖の過程で多くの葛藤を抱えた女性の傍らにいたであろう男性たちは、何を考え、またどのようにパートナーからの相談を受け、決断をしてきたのか、もしくは決断してこなかったのか、などについてはほとんど知られていません。生殖論において、男性はただただ透明人間かのように扱われてきたのです。

でも、そのように男性の生殖経験がほとんど知られていない状態のままでは、男女間の生殖経験の隔たりが、どのような意味で、どのくらいの隔たりであるのかが分からず、さらに、その隔たりは架橋するべきものなのかどうかもわからないままです。つまり、男女の生殖経験の違いを精確に捉えることができないのです。

大学院生のころは、生殖における男女平等について先人たちが何を考えてきたのかをもっぱら理論研究・文献研究の枠組みで考えてきました。博士論文(〈生殖と男性〉の社会学――ジェンダー理論における平等論・再考、2017年)で一定程度その解を提示できたあとは、経験的研究のほうに研究の軸足を移しつつあります。経験的研究では、共同研究者の菅野摂子先生らとともに、いまの社会で生殖における男女平等が当事者にどう経験されているのかをフィールドワークやインタビューといった手法を用いて調査して明らかにすることに取り組んでいます。

具体的には、私は、子をもつ(あるいは、もとうと試みる)男性に、妊娠前・妊娠中・出産時・出産後の経験や、妊娠中に胎児の健康状態を調べる出生前検査をめぐる経験などを聞いたり、あるいは、男性不妊の当事者に、治療の経験などをインタビューしてきました。また、そうした男性患者を診ている泌尿器科医や産婦人科医にもインタビューをしてきました。

男性を調査対象とすることになったのは、大学院生時代の指導教員だった上野千鶴子先生からの言葉がきっかけです。

学生時代に研究をスタートした当初は、1970年代のウーマンリブ運動(注1)の代表的な女性活動家を対象にしようとしていたのですが、「あなたは男なんだから、男のことを研究しなさい」と上野先生に言われたことをきっかけに、ウーマンリブ運動に影響を受けた当時の男性たちをテーマに修士論文を書きました。

注1 ウーマンリブ運動

1970年代、女性が男性中心社会の価値観にNOを突きつけ、決めつけられ、固められた「女性像」から女性自身を解放することを目指した運動。女性解放を意味する「Women’s Liberation(ウィメンズ・リベレーション)」を略した言葉。

―齋藤さんがジェンダーや生殖というテーマに関心を持ったのはどのようなことが背景にあるのでしょうか?

―齋藤さんがジェンダーや生殖というテーマに関心を持ったのはどのようなことが背景にあるのでしょうか?

非常に仲の良い姉が2人いることや、親戚関係も圧倒的に女性が多かったことで、小さいときは当たり前のように女の子文化といわれるなかで育てられたことも、改めて振り返ってみるといまの研究関心とどこかでつながるのかもしれないと思っています。少なくとも、男だから、というかたちで親から何か言われたことはほとんどなかったと思います。

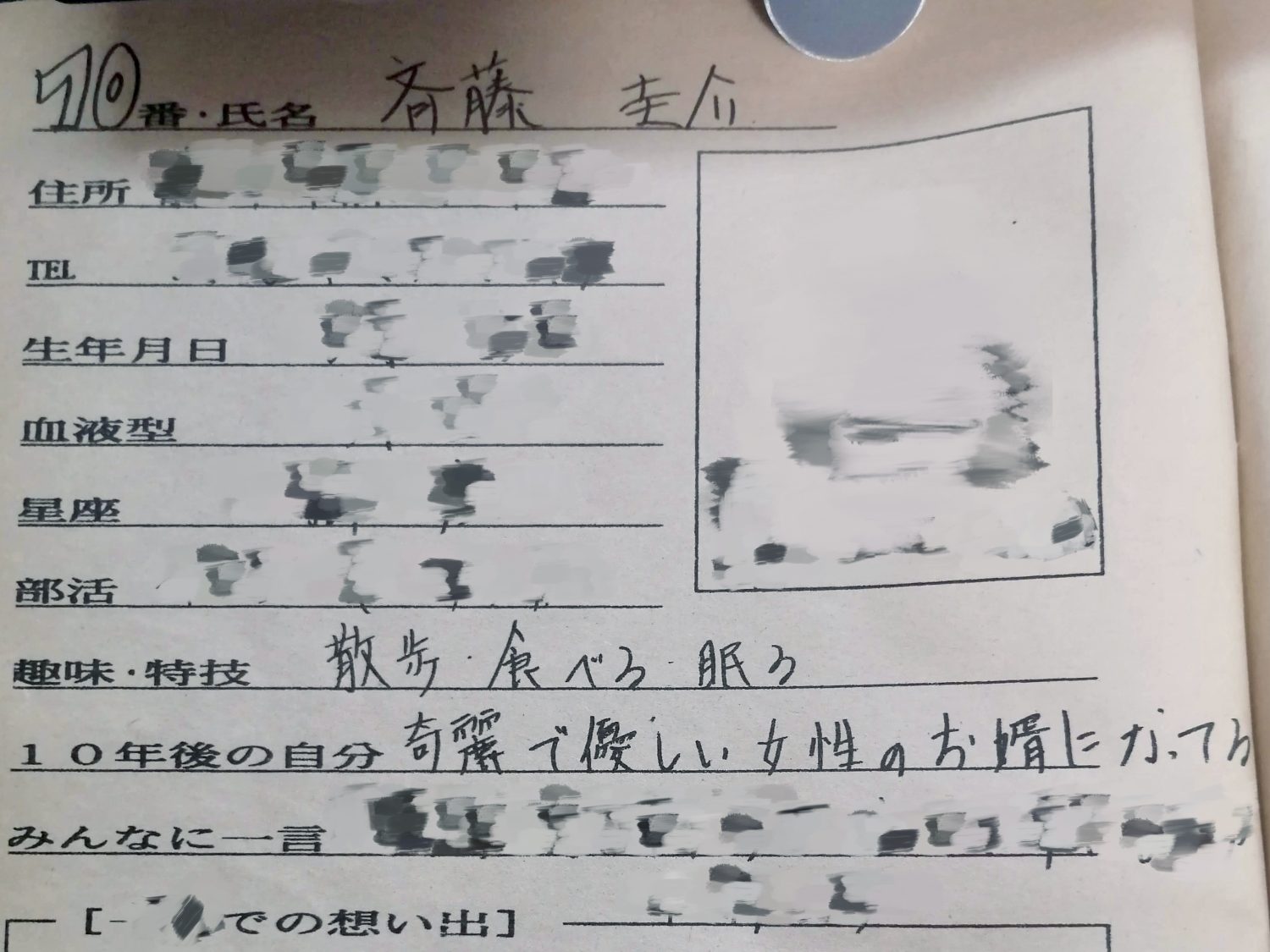

中学3年の卒業文集では、将来の夢について「きれいで優しい女性のお婿になっている」と書いていたんです。自分としては何かつながっているのかなと。その頃から、世の「男性だから、女性だから」といった規範とは関係なく、一家の大黒柱になるつもりも、バリバリ働くつもりもなくて、家庭に入って育児をしたいというか、自分より大きな存在に守られながら生きていきたい、というような他力本願な考え方があったのかもしれませんね(笑)。

それから、学生時代の友人の影響も大きいと思います。その友人は筋金入りのフェミニストで、ジェンダーやフェミニズムの話題をよく話してくれていました。私自身はそうした話題に特に反発するようなことはなく、自分の中にスッと入ってきていたように思います。

生殖の観点で言うと、2010年はじめ頃からNIPT(新型出生前診断)(注2)について日本で盛んに議論されはじめるようになったことにも影響を受けています。NIPTは、その診断結果によっては中絶を選ぶ人が増えるのではないかという懸念もあり、優生思想につながるのでは?と、診断の導入に反対する声が多かったんです。

私は身内に重度心身障害のある人がいるということもあり、もし自分に将来子どもができて、出産前にその子に遺伝上の障害があることが分かったら中絶という選択をするのだろうか?と、とても真剣に考え、葛藤していました。

注2 NIPT(新型出生前診断)

妊娠10~16週に採血を行い、21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、13トリソミーについての可能性(陽性、陰性、判定保留)を調べるスクリーニング検査。

中学3年生の卒業文集で書いていた「10年後の自分」(一部、編集部にて加工)

―社会で議論されていたことを、自分ごととして考えていらしたんですね。

私が当時研究していたウーマンリブ運動の時代にも、関連した議論が起こっていたこともあり、興味深くとらえていました。

ウーマンリブ運動を行っていた女性たちは、女性の体を介した国家による人口管理に反対し、「産む・産まないは女性が決める」「私の体は私のものだ」と声を上げた人たちです。

しかし、この主張に対しては、「胎児に障害があると分かった際に、中絶を選ぶことも女性の権利なのか」「そうならば、障害のある人を差別しているのは女性だということになる」という意見が突きつけられることがありました。

こうした意見を受けて、「女性に全て負わせることこそが問題だ」と主張するフェミニストももちろんいて、一方で、「それでも女性が全て決めるべきだ」と声高に叫ぶフェミニストもいました。フェミニズムも多様なので、シンプルな一枚岩ではないんですよね。

どちらの立場がより「正しい」のかを巡っては、各人の価値判断で分かれるところだと思いますが、女性が生殖において全ての責任を持つ、負担を被るということは、結果的に女性を苦しめているという側面は間違いなくあると思います。

私が研究活動をとおして一貫して考えてきたのは、男女間にある生殖をめぐる圧倒的な非対称性(不平等)をどう考えたらよいのか、ということです。ものすごく卑近な例でいえば、とにもかくにも、パートナーの男性はどこいった?という問題や、パートナーの男性はではどうするべきなのか?という問題です。私のすべての研究活動の根っこには、この問いがあります。

生殖に関して男性が当事者性を持つことの難しさ

―自分のお腹の中で胎児を育てることのない男性、つまり、妊娠による自身の身体の変化を伴うことのない男性が、父親になることを実感する、当事者性を持つということはタイミングによっては難しい部分もあるように感じますが、実際はどうなのでしょうか。

そうですね。この議論で一番難しいのは、妊娠・出産での身体の変化は、女性だけが経験するものだということです。男性はどうしても、「女性のそばにいるだけ」とみなされがちです。

女性の場合は、妊娠をして胎動を感じた時に母親になったことを実感する、という方が多いと思います。

一方、男性はどうか。これまで私が話を聞いてきた男性たちは、子どもが生まれて初めて抱っこをした時に父親になったのだとはっきりと自覚をする、と話されることが多かったですね。

要は、男性は、子どもを自分の腕に抱くまでは、妻のお腹を触って胎動を感じるようなことでしか、つまり、間接的にしか子どもの存在を感じることができないのです。

ただ、この「親であることを自覚するタイミング」、つまり、「自分の当事者性を認識する」ことについていくつか考えていることがあります。

1つは、女性は身体変化があることにより母親であることを自覚するのだ、と言われていますが、たとえば、女性が自身で妊娠・出産せず、特別養子縁組で子どもを迎えた夫婦はどうでしょうか?あるいは代理母をもちいた場合でも同じです。

この場合、親になるタイミングは男女で全く一緒のはずなんです。

それでも、女性の方が子どものことはよく知っているでしょ、女性だから母性があるはず、と語られることってあるんですよね。それって本当にそうなのだろうか?と考えていて、調査したいなと思っているところです。

もう1つは、生殖補助医療技術の普及で、出産前のお母さんのお腹のなかにいる胎児について、「親」として判断を求められることが増えてきていることが挙げられます。

この時の「親」は、母親と父親の両方を意味しています。一昔前であれば、男性は、妻が妊娠したら出産するまで無関心でいることもできたでしょうが、いまの男性たちは妊娠中も「親」としての役割を強く求められるようになってきました。

―男性たちも、早いタイミングで当事者性をもつことができるようになっているとも言える中で、齋藤さんがおっしゃるように、やはり女性の方が、「母性」と呼ばれるものの圧をより強く押し付けられているようにも感じます。

そうですね。それは間違いないと思います。

社会の側が子どもを育てる行為を「母親の役割」と規定して、たとえば0歳の乳児を抱っこしてミルクをあげるのは母である女性の役割だ、と女性に押し付けることも、そして、そうした考えのもと、「それはお母さんの仕事だから」と、男性の主体的な行動を取り上げてしまうような場面もあるのではないかなと思います。

難しいなと思うのは、母親業に関していえば、果たしてそれがすべての女性にとって足枷や息苦しいものになっているのかというと、必ずしもそうではない面もあると思うのです。男性が女性と同等のことは決してできない、女性にのみ可能な特別な仕事として、自ら望んで母親業を担っている女性もいるでしょうし。

母親役割も父親役割も、社会が求める役割規範が特定の1つのモデルに依拠し過ぎているというのが問題のように思います。同時に、私たち自身もそうした特定の社会的役割に自ら積極的に同一化してしまっている側面もあるので、問題は根が深いものだと考えています。

取材・文/青木佑、編集/瀬名波 雅子

取材・文/青木佑、編集/瀬名波 雅子

「生殖における男性の当事者性」の研究者であり自らも一児の父である齋藤圭介さんに、生殖や子育てにまつわることが、ほとんどの場合女性のみの視点から語られていることへの疑問と、ご自身の研究の原点について伺いました。

続く<中編>では、「生殖における男性の当事者性」の歴史的背景と社会の変容、生殖というテーマで男女がともに語り合える社会をどのようにつくるかについて語っていただきます。

\あなたのSTORYを募集!/

UMU編集部では、不妊、産む、産まないにまつわるSTORYをシェアしてくれる方を募集しています。「お名前」と「ご自身のSTORYアウトライン」を添えてメールにてご連絡ください。編集部が個別取材させていただき、あなたのSTORYを紹介させていただくかもしれません!

メールを送る