メディアやSNSで話題となっている職場の「子持ち様問題」。「子どもがいる同僚からくる仕事の皺寄せが辛い」「子がいることで引け目や申し訳なさを感じながら働いている」などといった声が聞かれます。メディアなどでは、それが子どもがいる人といない人の間の個人的な対立だけであるかのように語られがちです。

しかし、子の有無による分断は、実際には所属する組織における制度・風土等の周辺環境や、周囲の対応に大きく影響されているのではないか──。

疑問を持ったUMU編集部は、子持ち様問題の構造を深掘り・可視化して解決のヒントを探るためにアンケートを実施し、子どものいる人・いない人500人以上の方から、職場の現状に関して回答をいただきました。

その結果、多くの職場には子どもの有無による分断が実際に存在することがわかりました。そのために生産性も低下していることが少なくないようです。さらに、分断が生まれる原因、分断を防ぐ方法も調査から浮かび上がってきました。

このアンケートに関する報告は前後に分け、前編では結果の詳細、後編ではその結果をもとに考えた「子持ち様問題」解決のためのヒントをお伝えします。

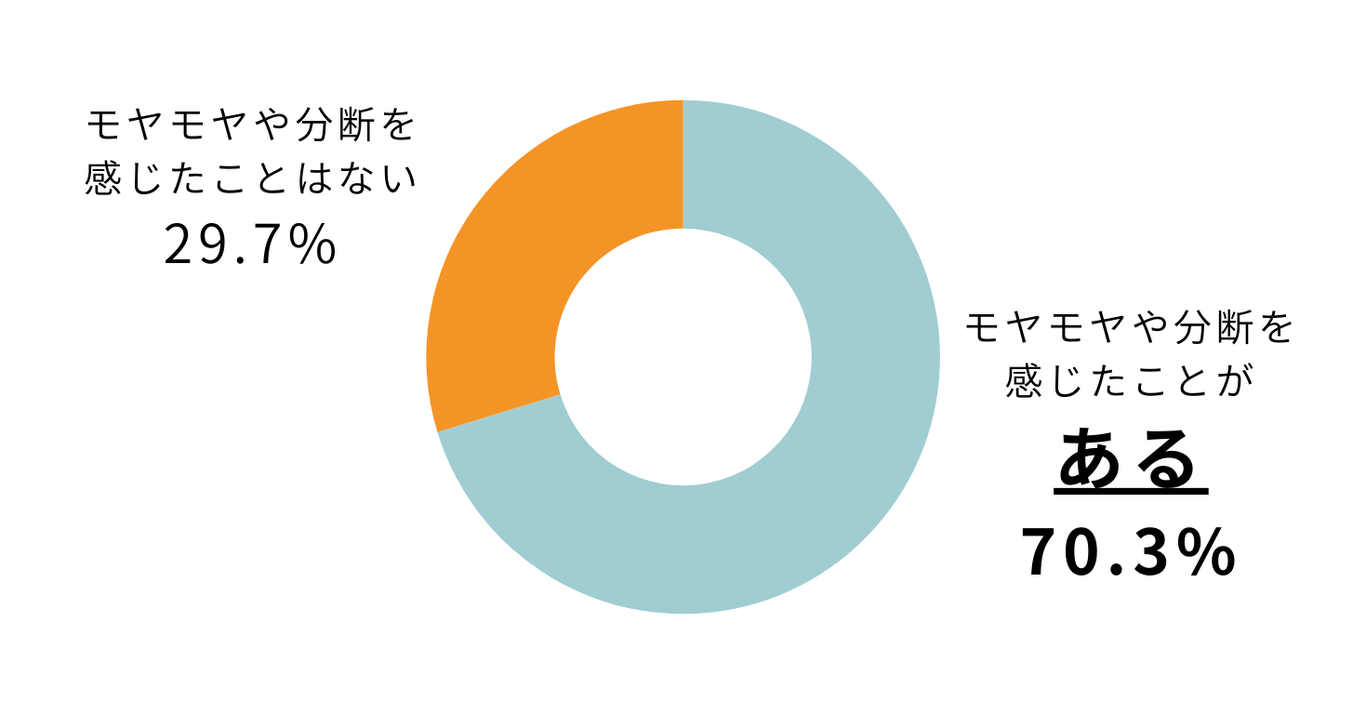

① 働く場における「モヤモヤ」や「分断」は、“実際に存在”していた。子どものいる/いない・性別に関わらず、全体の7割が「ある」と回答

② ただし「当事者間=子どもがいる人といない人の対立」のみが原因ではなく、属する組織制度・風土等の周辺環境や、周囲の対応も大きく影響していた

③ モヤモヤによって当事者の約半数が業務のしにくさや生産性低下、チームパフォーマンスの低下を感じている(周囲の第三者は当事者以上に感知している)

④ モヤモヤについて上司や同僚に相談している人は3割程度しかいない。子どもがいる立場より、いない立場の方がより相談できていない

⑤今の職場に役立つ制度等が“ある”と答えた人は、モヤモヤがない人の方がモヤモヤがあると感じている人を10%弱上回る(職場に対して、よりポジティブな印象を持っていると推定)

*「モヤモヤ・分断」とは、子どもがいること/いないことに起因する、職場における不公平感や不満・負担感、引け目や申し訳なさのこと。

*「(モヤモヤ・分断を)当事者として感じている」とは、上記のモヤモヤ・分断を、子どもがいる立場、あるいはいない立場として自分自身が直接経験していること。

*「(モヤモヤ・分断を)第三者として見聞きしている」とは、自分が上記のモヤモヤ・分断を経験しているわけではないものの、同僚や上司などの立場で間接的に見聞きしていること

【アンケート実施概要】

・実施期間:2024年9月11日~11月10日

・アンケート対象者:子どもの有無や性別を問わず、組織に所属、あるいは組織と仕事をしている方

・調査方法:インターネットによる任意回答・匿名方式

・有効回答数:535名(女性 391名・男性 131名・回答なし13名)(回答者の約60%は子どもあり)

1.働く場における「モヤモヤ」や「分断」は、“実際に存在”していた。子どものいる/いない・性別に関わらず、全体の7割が「ある」と回答

Q:働く場(職場)において、子どもがいる/いないに起因する分断やモヤモヤ(不公平感や不満・負担感、引け目や申し訳なさ等)が存在すると感じたことはありますか?(全ての人対象)

回答者の70.3%が、組織において子どもの有無に起因するモヤモヤや分断があると認識していました。

モヤモヤがあると回答した人のうち、全体の約82%が「当事者として」直接感じていました。また、同僚や上司などの立場で第三者として間接的に見聞きしていると回答した人もいます。さらに、当事者としてモヤモヤを感じている人の約65%は子どもが「いる」立場から、約35%は子どもの「いない」立場から感じていました。

なお、全回答者の24.5%を占める男性からの回答だけを見ると、モヤモヤ・分断を感じたことがあるという人は48.1%で、男女合わせた結果よりも少なくなりました。

2.「当事者間=子どもがいる人といない人の対立」のみが原因ではなく、属する組織制度・風土等の周辺環境や、周囲の対応も大きく影響していた

「当事者」として感じている人の「分断やモヤモヤの真の原因」は?

1位 自分自身の働き方に生じる制約、コントロールしにくい状況

2位 子どもが「いない」同僚とのコミュニケーション・関係性

3位 業務分担・業務量のかたより(多すぎる/少なすぎる など)

1位 業務分担・業務量のかたより(多すぎる/少なすぎる など)

2位 子どもが「いる」同僚とのコミュニケーション・関係性

3位 上司・管理職の対応やふるまい

アンケートでは「分断やモヤモヤ」の原因を、複数回答可能な選択肢の中から選んでもらいました。その結果、子どもが「いる」人で最も多かったのは、「自分自身の働き方に生じる制約、コントロールしにくい状況」(72.5%)でした。一方、子どもが「いない」人では、「業務分担・業務量のかたより」(69.4%)が最も多くなりました。

具体的にどのようなことにモヤモヤを感じているのか、回答者の声で多かったものをここから順に紹介していきます。

【自身が子どもの「いる」立場の人が感じているモヤモヤ💭】

同じ部署の他の担当の仕事が上手く回っていない時、こうした方がいい、このままではまずいと思うが、時間的に自分がその業務をメインで引き受ける覚悟はないので、アドバイスやサポートが難しいです。(40-44歳・女性・モヤモヤある・子ども2人)

子育てによって時間の制約ができることで、仕事をする時間を減らしたり、突発的に休まなくてはいけなくなったりします。そのために思うように仕事をできずにモヤモヤしているという声、あるいは長時間働けないために評価が上がらないという声がありました。昇進しているのは、長く働ける男性ばかりという現実を目の当たりにしているという回答も複数見られました。

また、子育てと仕事の両立によって過度な負担がかかり、疲労が溜まっていたり、苦しさを感じている人もいるようです。

子どもがいることによって、急な早退・欠勤などをしなければならず、同僚に仕事のフォローをお願いしなくてはいけないことを申し訳なく思うという声がありました。自分の仕事の一部を誰かにお願いしなくてはいけない状況なのに、助けてくれた同僚の評価や報酬が上がるという仕組みがない。そのために仕事を頼みにくいと、子どものいる人自身も多く感じているようです。チーム内で不公平感が生じていることを、子どものいる人自身も心苦しく感じている様子がわかります。

子どもが産まれたことで、働き方が変わり、担当する業務にも変化が生じるということはよくあるようです。子育て中であるために希望する仕事をできなくなったり、評価に繋がりやすい仕事から外されがちという回答が多々見られました。一方、子育てに伴い時短勤務にして給与も下がったのに、その分の仕事量を減らしてもらえずに不公平だという人もいました。

▼望まない配慮や過度な評価

▼男性の育児負担に対する周囲の目

▼長時間労働できる人が評価される

▼男女間の不公平感(調整負担が女性に偏り)

▼子どもがいる同じ立場の人の無責任さ

他にも、子どもを育てながら働いていることで、後進のロールモデルなどとして過度に高い評価を受けるなど、望まない「期待や配慮」を受けることに疑問を感じているという回答も複数見られました。また、仕事に無責任な子育て中の同僚にモヤモヤをするという、子どもがいる人からの声もあり、仕事に対する考え方も一様ではないということがわかります。

さらに子育てによって仕事を調整するのは女性であることが多く、そのことに疑問を感じる女性もいました。一方、回答者の男性のなかには積極的に育児をしているのに、そのことを職場で自然に受け止めてもらえないことにモヤモヤするという人もいました。

【自身が子どもの「いない」立場の人が感じているモヤモヤ💭】

子どもがいない人からは、子どもがいる人がこなせない分の仕事を代わりにこなさなくてはいけないこと、それにもかかわらず評価や報酬が変わらないことに対する不公平感が寄せられました。さらに、仕事のフォローの仕方が制度化されず、現場任せで皺寄せを受けている人からの疲弊しているという訴えも見られました。

子育て中の人には仕事を頼みにくいという声、子育て中の同僚の間の会話には入りにくいことにモヤモヤを感じているという声が、子どもがいない回答者からあがりました。

また、子育て中の人をサポートしたくても、「仕事を周囲に代わりにやってもらうのが当然」という態度を示す人に疑問を感じている人もいました。

仕事における制約は多様なのにもかかわらず、「子育て」という理由だけを特別視する管理職の不公平な対応に不満を感じるという声がありました。組織・管理職の「子どものいる女性を管理職にしたい」という意向により、評価が上がりやすい仕事が子どものいる人に優先的に割り振られることに不公平感を覚えるケースもあるようです。

さらに、子どもの有無や既婚かどうかを含め、仕事とは無関係な個人的な要素で人の評価を変える上司がいるという回答もありました。子どもがいる人自身ではなく、管理職のふるまいが、従業員の不満につながっているケースがあるようです。

▼制度の有無・活用のしやすさが子どものいる人だけに偏っていること

▼「子どもがいない」ことで自信へプレッシャーをかけてしまう、自己評価を下げてしまう

▼子どもを授かりたくても、授かれないことでの苦しさ

子どもがいる人は柔軟な働き方が認められる一方、子どもがいない人はそれほど自由に利用できない、遠慮してしまうということが少なくないようです。家族の介護など、子育て以外のプライベートな事情を抱えている人は考慮されず、子どもがいないため有給さえ取りにくいという回答もありました。

他にも、不妊治療中であるものの、そのプライベートな事実を伝えにくく、あまり柔軟に休めずに苦しい思いを抱えているという人もいました。「子育て」という事情だけが特別扱いされることで、違和感が生じうるということがわかります。

一方、子どもがおらず、制約がないからこそ仕事で成果を出さなくてはいけないと自分にプレッシャーをかけているという人もいました。

⚫︎「子持ち様問題」は当事者間の関係性の問題(だけ)ではない

「子持ち様問題」がSNSなどで語られる際、当事者間のコミュニケーションや関係性の問題が主な原因であるかのように語られがちです。しかし、ここまで見てきた通り、現実にはもっと複雑な背景があります。

前述のモヤモヤや分断の原因は何か?という複数回答可能な問いでは、「(子どもの有無に関して)立場の違う相手とのコミュニケーション・関係性」は子どもがいる人・いない人それぞれのグループから2番目に多く選ばれました。

しかし、その選択肢だけを単独の原因として選択した人は、子どものいる人・いない人ともに非常に少なく、それぞれ2.5%、4.6%にすぎませんでした。また、この選択肢をまったく選んでない人も、それぞれ49.5%、36.1%もいました。

子どもが「いない」人は、子どもが「いる」人ができない仕事の一部を引き受けなくてはいけない体制になっていること、そしてそれが明確に評価される仕組みになっていないため、チーム内に不公平感が生まれる構造があるようです。子どもがいる人も同僚に負荷をかけることを申し訳なく感じ、心理的な負担を感じていることもあります。

また、子どもの有無が組織・チーム内で過剰に区別されれば、それ自体が不満を生む原因になります。たとえば、子どものいる人は柔軟に働くことが許されているのに、子どもがいない人は有給を取ることさえ憚られるようでは、不平等だという思いが生じるのもある意味当然です。

つまり、子どもの有無による分断は、当事者間個人の問題だけではなく、職場での業務分担、人事制度、あるいは管理職の振る舞い、組織の文化や風土等に起因するところが大きいということが見えてきました。

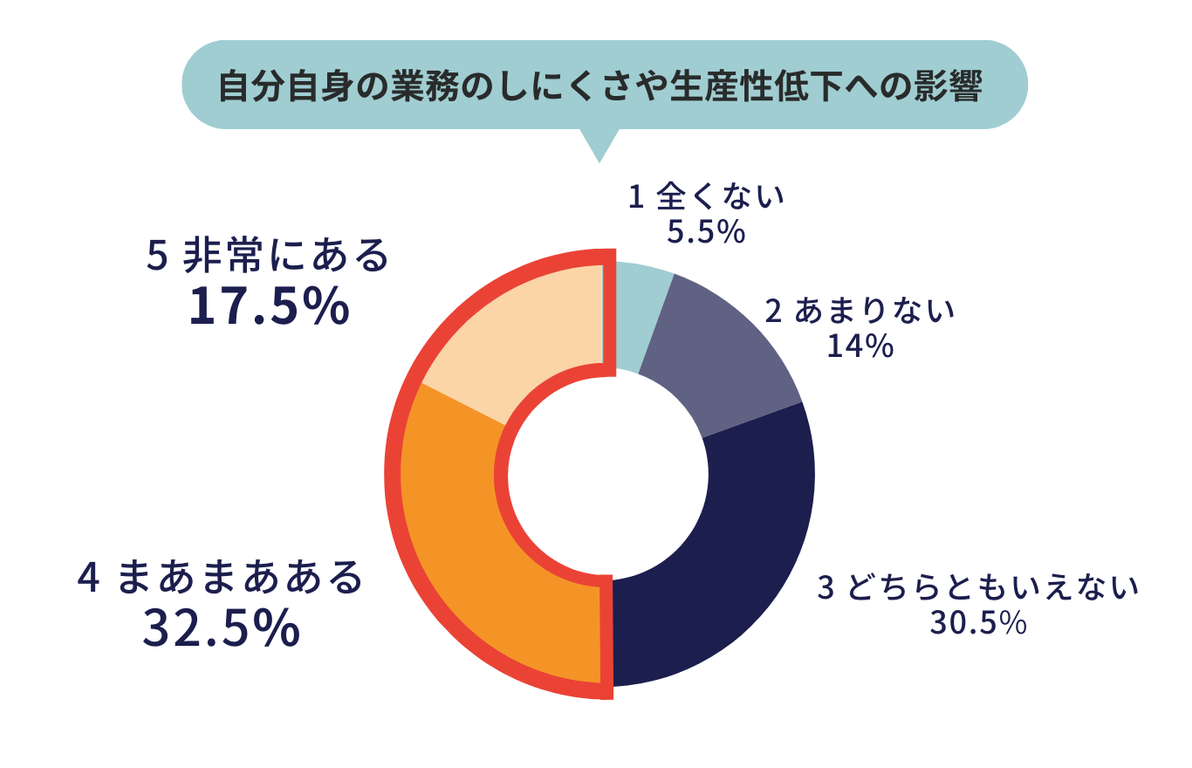

3.モヤモヤによって当事者の約半数が業務のしにくさや生産性低下、チームパフォーマンスの低下を感じている

子どものいる人、いない人双方の立場から感じるモヤモヤの原因を明らかにしました。そのうえで、子どもの有無によるモヤモヤ・分断が、実際にどの程度業務に影響を与えているのかを聞きました。

Q:その分断やモヤモヤがあることで、あなた自身の業務のしにくさや生産性低下への影響はどの程度ありますか?(モヤモヤを当事者として感じている人対象)

子どもの有無によるモヤモヤを当事者として感じている人の50%が、自身の仕事の生産性が低下していると回答しました。また、職場・チームのパフォーマンスが落ちているという回答も、約46%に上りました。

さらに、同僚や上司など、第三者の立場でモヤモヤ・分断を間接的に見聞きしている人の70%近くが、当事者の生産性低下を感じていると回答しました。モヤモヤを抱える人たちの周囲で相談を受けたり、見ている人たちのほうがそのパフォーマンスの低下に感づいているのかもしれません。

モヤモヤ・分断が業務の成果にも影響を及ぼしている可能性があるということが見えてきます。

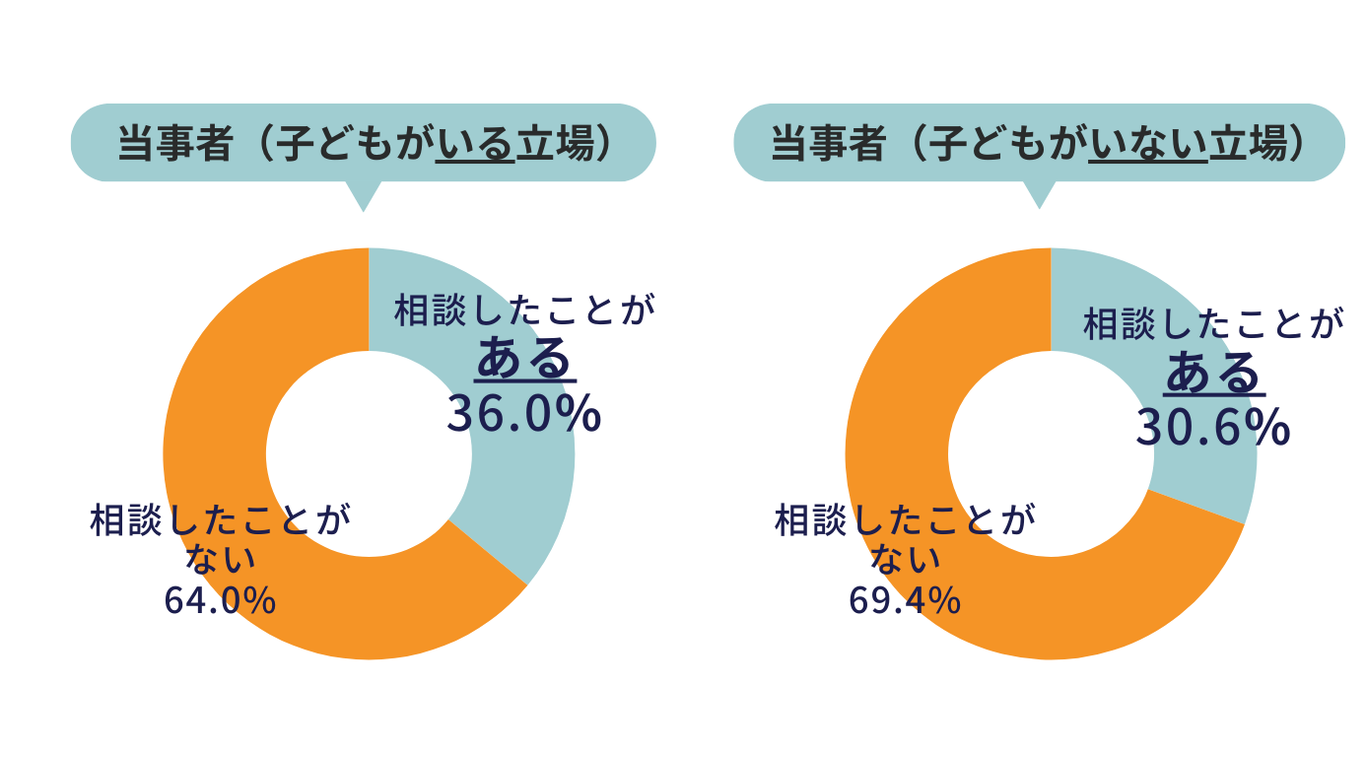

4.モヤモヤについて上司や同僚に相談している人は3割程度しかいない。子どもがいる立場より、いない立場の方がより相談できていない。

「子どもの有無によるモヤモヤ・分断」が業務にも影響を与えているということがわかりました。それでは、この課題を解決できる仕組みや風土は職場にあるのでしょうか。

「子どもの有無によるモヤモヤ・分断」に関する問題を上司に相談したことがあるか聞きました。

Q:その分断やモヤモヤについて、職場の同僚や上司に相談したことがありますか?(モヤモヤを当事者として感じている人対象)

その結果、回答者全体のうち、相談したことがある人は3割程度しかいないということがわかりました。子どもがいる立場の人は36%、いない立場の人は30.6%と、子どもがいない人の方が相談できていないということが明らかになりました。

5.モヤモヤがない人は「今の職場に役立つ制度や風土・声かけがある」と感じていることが多い

「モヤモヤや分断を感じていない」人はなぜ感じていないのか?

1位 子どもの有無にかかわらず、職場の同僚とのコミュニケーション・関係性が良好だから

2位 職場の雰囲気や文化、慣習が良好・望ましいものだから

3位 自分自身の働き方に生じる制約、コントロールしにくい状況が生じていないから

一方で、モヤモヤを感じていない人に、その理由を複数回答可能な選択肢から選んでもらいました。その結果、「子どもの有無にかかわらず職場の同僚とのコミュニケーション」(が良好であること)(59.12%)、「職場の雰囲気や文化、慣習が良好・望ましい」(49.69%)が上位二つを占めました。

また、すべての回答者に、現在の職場に「分断を生まないために効果的な点があるか」を聞きました。すると、モヤモヤを感じていない人からの方が、それを生みにくい「制度や風土・声掛け」がすでに組織にあるという回答を有意に多く得られました。

この結果から、「職場の人間関係・雰囲気や文化も含めた風通しの良さ」や「適切な制度」がモヤモヤを感じにくい職場の条件になると言えそうです。

すでに一定数がモヤモヤを感じている職場でも、これらの条件を実現することで、一定以上改善させられる可能性があります。子どもの有無にかかわらずに活用できる働きやすい制度を整備すること、風通しの良いカルチャーを築き上げられれば、従業員みんなが働きやすくなるでしょう。

① 働く場における「モヤモヤ」や「分断」は、“実際に存在”していた。子どものいる/いない・性別に関わらず、全体の7割が「ある」と回答

② ただし「当事者間=子どもがいる人といない人の対立」のみが原因ではなく、属する組織制度・風土等の周辺環境や、周囲の対応も大きく影響していた

③ モヤモヤによって当事者の約半数が業務のしにくさや生産性低下、チームパフォーマンスの低下を感じている(周囲の第三者は当事者以上に感知している)

④ モヤモヤについて上司や同僚に相談している人は3割程度しかいない。子どもがいる立場より、いない立場の方がより相談できていない

⑤今の職場に役立つ制度等が“ある”と答えた人は、モヤモヤがない人の方がモヤモヤがあると感じている人を10%弱上回る(職場に対して、よりポジティブな印象を持っていると推定)

<後編>では、これらの調査結果を元にUMU編集部が考えた、「子持ち様問題」を解決につなげるための5つのヒントをお伝えします。それに加え、2024年12月6日(金)に開催した報告会に参加した方からの意見も紹介します。

▶︎▶︎調査結果の詳細は、以下から閲覧できます。

▶︎▶︎アンケートでの自由記述欄一覧は、以下から閲覧できます。

(後編に続く)

アンケート取材および編集・文/駒林歩美、UMU編集部