子どもを産み育てたいと願う、あるいは子どもを育てている日本の同性カップル4組を追ったドキュメンタリー映画『ふたりのまま』が9月20日から新宿K’s cinemaで公開されました。監督である一般社団法人こどまっぷの代表・長村さと子さんに、以前UMUで取材したご縁から、UMUコミュニティのメンバーに向けた特別先行試写会を開催してもらいました。

前編では、映画鑑賞後の感想シェアの時間についてお届け。この後編では、映画とUMUとの共通点の一つ「言いづらさ」について、みんなで考えました。

【映画『ふたりのまま』概要】

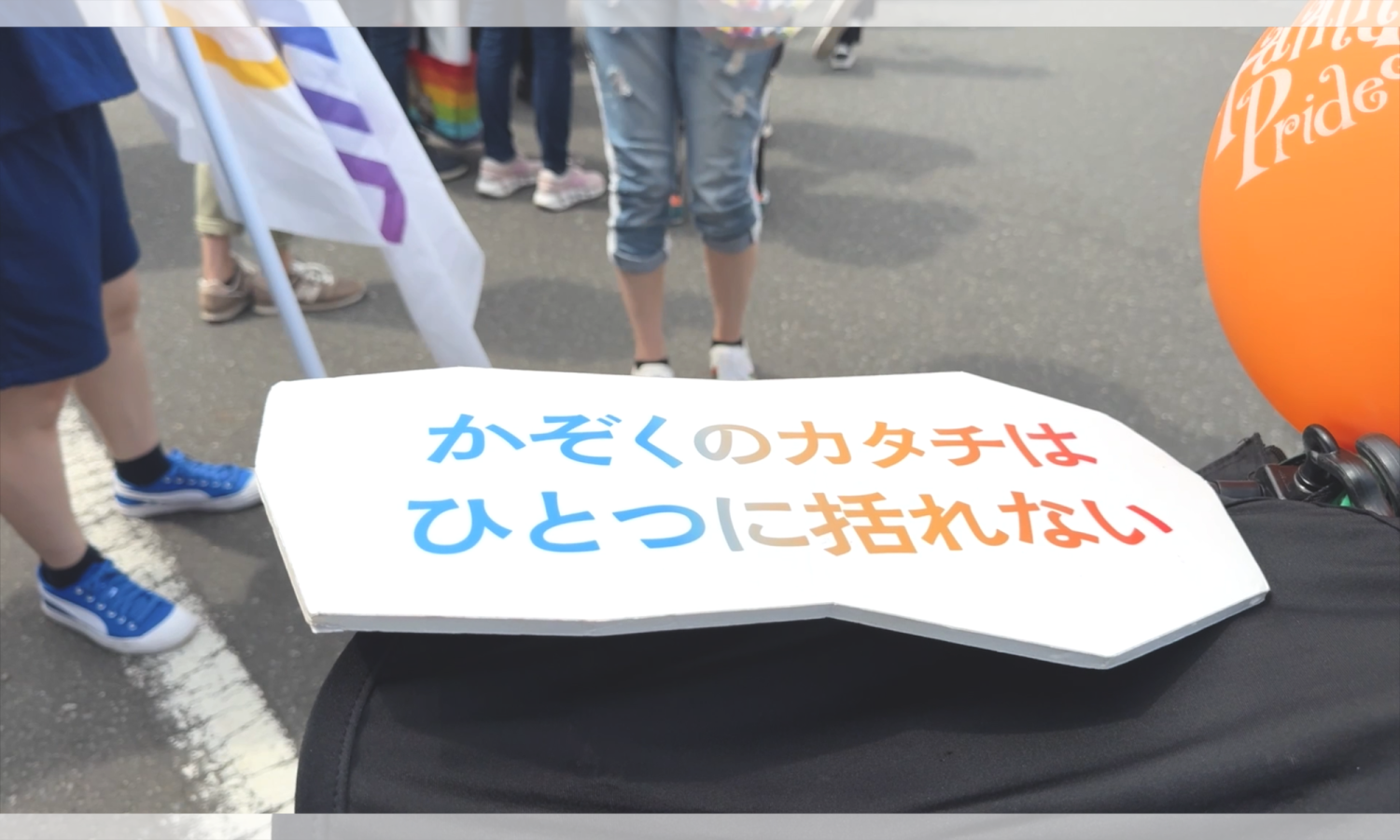

同性婚が認められていない日本にも、子どもを育てている同性カップルの「家族」はたくさん存在します。しかしその大多数が、差別や偏見を懸念し、関係性を隠して暮らしています。そんな「見えない」家族のことを知ってもらいたいと4組の「子どもを育てている/子どもを望む」同性カップルの日常をカメラに収めました。

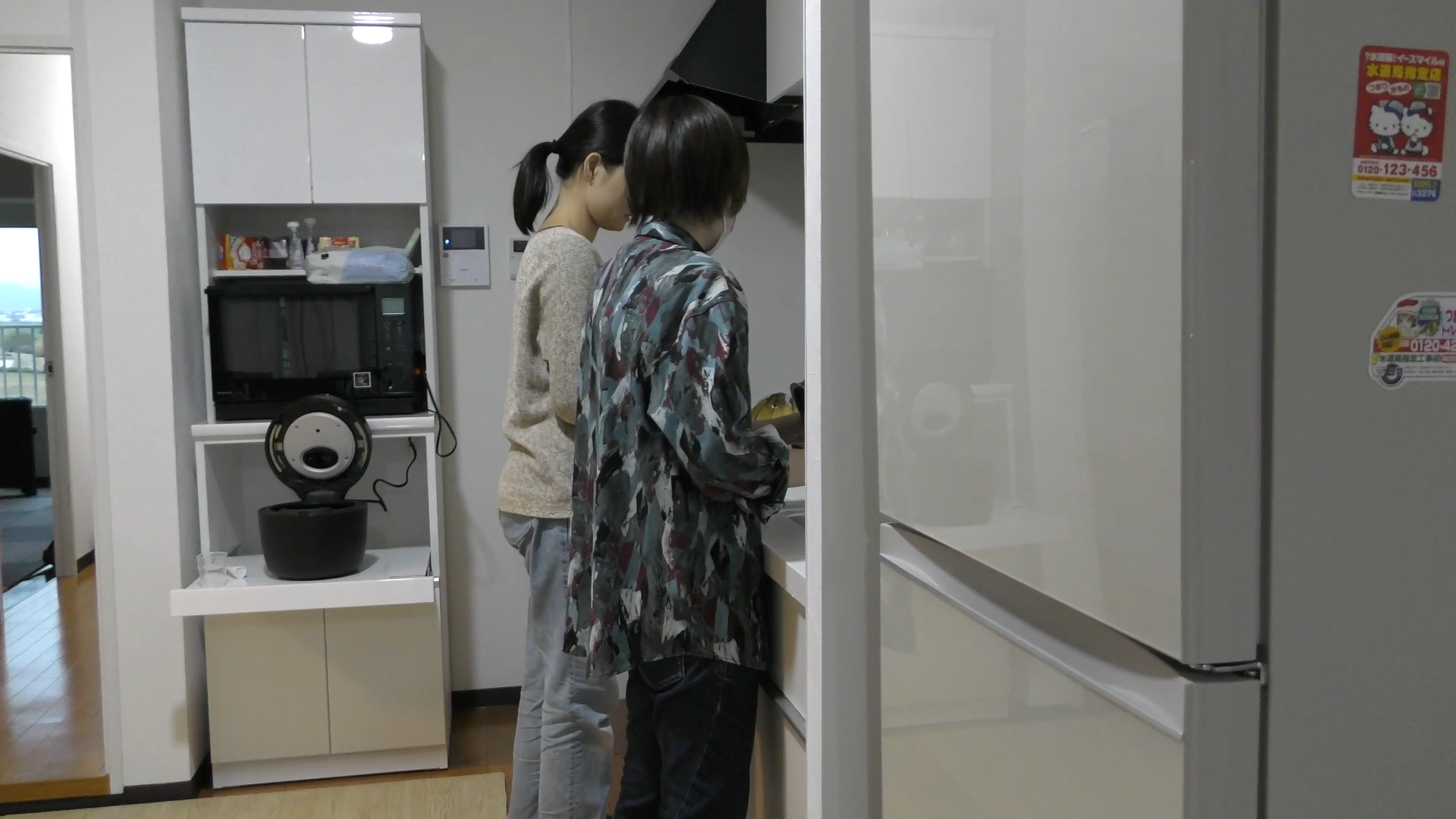

精子提供をしてもらった友人と本人の両親たちと一緒に、生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル。ステップファミリーになるために同棲を始めたシングルマザーと同性のパートナーのカップル。長年不妊治療に時間もお金も心も注いできたが、様々な「期限」にプレッシャーを感じているカップル。精子バンクを通じた精子提供で生まれ、育ててきた娘がまもなく成人を迎えるカップル。

4組4様の「家族」の選択のなかにある、子どもへの愛情、子育ての悩み、未来への願い……。「ふたりのまま」の思いに耳を傾けます。

「言いづらさ」ってどこからうまれるんだろう?

R:UMUコミュニティのグラウンドルールに「『まず受け止めること』を大切に、それぞれの発言は最後まで聴き合います」というものがあるんですが、色々なミーティングの場で、みんなが自分の経験や考えを話して、みんなでそれを聞き合う、認め合うっていうのを繰り返していく中で、話せる安心感が醸成されるなと感じています。

でも社会においては、二分するのは良くないですが、敵なのか味方なのか、誰が攻撃してくる人なのかが分からないので、そういう世界ではなかなか言えないことっていう状態がありますね。

私は死産した時に一番強く感じたのが「恥ずかしい」っていう感情でした。生傷をさらしながら日常生活を送っているような感じだったので、相手に傷つける意図がなくても、不用意な言葉を投げられると自分の心が潰れてしまう。だから触れてすらもらいたくなかったです。「言えない」ことの背景には、刺激されるのが怖いという気持ちもあるんじゃないかと私は思います。

①「まず受け止めること」を大切に、それぞれの発言は最後まで聴き合います。安心して話してください。

② 毎回チェックイン&チェックアウトをします。その日・その時の「わたし」の状態や気持ちを確認して、無理のない範囲で共有します。

③ お互いに、そしてその日のテーマや話題を出してくれるメンバーやゲスト、進行役にも、最後に拍手を。

N:私は死産や流産を経験した人の当事者会を運営しています。Rさんが「恥ずかしい」と表現されていましたが、私も死産を経験して「失敗してしまった」ような感覚がありました。流産が起きる確率は約20%、死産は約5%と言われています。妊娠した人の中では無事に産める人の方がマジョリティで、無事に産めない人はマイノリティなんですよね。だから、社会が描く「普通の道」からこぼれてしまった感覚がありました。

加えて私は死産を機にうつ病を発症して休職をしたので、みんなが頑張って働いている中で、自分に対して「離脱した弱い人」という感覚もありました。そういう「普通じゃない」点で、攻撃されるかもしれないとか、傷つくかもしれないという不安があって、なかなか言えない、言いたくない状態でした。でも一方でそういう自分を認めてほしいという葛藤もあるんですよね。

それが、当事者同士が集まると、「普通じゃない」状態が「普通」になるというか、自分が「普通じゃない」とは思わないで済むんです。UMUコミュニティは、全く同じ経験ではないけれど、産む、産まない、産めないといった「産む」にまつわる、色々な思いや経験を持った人が集まっている場なので、そういう場だと話せるなと思っていますし、今は色々な経験をしていることが「普通」だと思ってもらいたいなと思って、自分の経験を発信したりしています。

Y:私は今は、結婚や子どもを産み育てることを積極的にしたいとは思っていないのですが、そういう気持ちを口に出すことには難しさを感じます。でも、このコミュニティの場では安心して話せます。それはUMUというメディアを共通項として持つ人たちが集う場だから、ということもあると思うし、時間をかけて関係性を築いてきたからでもあると思います。自分のことを話して、ただただ聞いてもらうことができる場所があるのは、自分にとってとても大きいです。

一方で、いま私は堅い業界で働いていて、転職したばかりでまだなじんでいないというのもあるんですけど、この映画のことやこういうテーマの話を会社の人だれにでもできるかというと、自分から話題に出すのは少しハードルが高い気がします。

でも、話しづらいテーマであっても、個人的に1対1で、さらっと話してみると、「実は自分もね…」って返してもらえることもあるかもしれないし、実際に個人的な話をできたこともあります。だから、この人だったらと思える相手には、あまり力まずに話してみることも少しずつ挑戦していけたらいいなって思っています。

映画『ふたりのまま』より

自分を「受け入れる」こと

E:私は自分の親にも、不妊治療をしていたことや流産をした話とかをあまりできていません。その言えない理由が何なのか考えると、相手に気を遣わせてしまうんじゃないかという思いがあったり、可哀想と思われたくないという思いもすごくあります。

そう思うと、映画に出てきた言葉のとおり「自己受容」って大事なんだろうなと思います。自分自身を認めたり、自分自身を愛することができるようになれば、他者からどう思われてもあまり関係ないと思えるようになるだろうと思うんです。そうしてみんなが自分自身のことを認めることができたら、きっともっと言いやすいオープンな社会になっていくような気がします。

そして、やっぱりUMUみたいなコミュニティがあることで、自己受容していきたいなと思えたり、少しずつできてきていると思います。

F:私も自分が不妊治療をしていた時には、職場にも親にも言っていなかったです。でも今は、不妊カウンセラーの活動をする中で不妊治療の経験を話す機会がすごく増えました。今まで話せなかった自分の経験を話すたびに自分で自分のことを受け入れられるようになったのだと思います。隠したかった過去や経験をしっかりと自分の口で伝えられるようになったことは大きな変化ですね。

本当は言いたい気持ち、聞いてほしい気持ちが自分の中にあったのだろうなということにも気付かされました。不妊治療中も今のように自分を受け入れられている状態だったら、もっと気持ちが楽だった気がします。

でもそんな風に変化した今でも、親や昔から自分のことを知っている人には、不妊治療をしていたことを自分から話すことに少し抵抗があります。

映画『ふたりのまま』より

長村監督:皆さんの話を聞いていて、同じ世界で生きているなって感じました。私は積極的にメディアに出て、女性パートナーとともに子育てをしていることも話すようにしているんですけど、日常的な世界では、近所の人にもカミングアウトをしていないですし、幼稚園の人に遠回しに聞かれても、ごまかしてしまうこともあります。

でも反面、堂々と生きていないと、まるで自分たちの存在が悪いんだ、間違っているんだと認めるようなことになってしまうんじゃないかとも思って。そういう言いづらさとプレッシャーに今も悩み続けています。

また、今回映画を撮る中で被写体の皆さんからもらったギフトの1つだなと思っているのが、私自身がものすごく抑圧を受けているんだと気付かされたことでした。本当は自分たち自身が日々の子育ての中で、自分のことを「周りと違う」なんて思っていないのに、周囲からそう思わされているというか……。

だから、同性カップルでの子育てが「間違っていないんだ」とどうやったら伝えられるだろうと考えたり、相手に理解してもらえるように正しく振る舞わないとと思ったり、無意識に武装しているような状態になっていたんだなと気付かされたんです。

この社会的な抑圧って、私だけでも同性愛者だけでもなく、色々な人が抱えているものだろうと思うんですよね。マイノリティ側がマジョリティ側に理解してもらえるように話さないといけない、伝えないといけないと、すごく奮闘するというか。そういう社会的な言いづらさの共通性を、皆さんのお話を聞いていて感じましたし、だからこそ、こうして一緒に共有できる安全な場所があることには救われるなと思います。

「言いづらさ」にまつわる様々な思い、いかがでしたでしょうか?

身近な人には話しづらかったり、分かち合える仲間が見つからなかったりすることは、きっと皆さんにもあると思います。そんなとき、UMUの記事や『ふたりのまま』のような映画の中に、ご自身と通じる部分を見つけたり、共感できる感覚を持てたりしたら…。

それが、ささやかでも安心につながる灯になればうれしいです。

前編後編にわたってじっくりとお届けしてきた映画『ふたりのまま』特別座談会。映画館で映画をご覧になってからまた読み返していただくと、心への届き方が変わるかもしれません。ぜひ劇場で映画をお楽しみください!

映画『ふたりのまま』

2025年9月20日(土)から新宿K’s cinemaほか全国順次公開!

監督・撮影:長村さと子

編集:内田尭、長村さと子

製作・配給:一般社団法人こどまっぷ

88分/日本/2025年/ドキュメンタリー

©一般社団法人こどまっぷ

公式サイト:kodomap.org/futarinomama/

取材・文/アーヤ藍

大学在学中に研修で訪れたシリアが帰国直後に内戦状態になり、シリアのために何かしたいという思いから、社会問題をテーマにした映画の配給宣伝を行うユナイテッドピープル株式会社に入社。取締役副社長を務める。2018年に独立。映画の配給・宣伝サポート、映画イベントの企画運営、雑誌・ウェブでのコラム執筆などに携わる。日本女性学習財団発行 月刊『We learn』でコラム「社会を旅するシネマ」を執筆中。著書に『世界を配給する人びと』(春眠舎)。

写真提供/©一般社団法人こどまっぷ

\あなたのSTORYを募集!/

UMU編集部では、不妊、産む、産まないにまつわるSTORYをシェアしてくれる方を募集しています。「お名前」と「ご自身のSTORYアウトライン」を添えてメールにてご連絡ください。編集部が個別取材させていただき、あなたのSTORYを紹介させていただくかもしれません!

メールを送る